|

ここでの話は、ある程度以上、楽器が吹ける状態を仮定しています(初心者のころは、楽器に対する息の量が足りず、ほとんどの場合、音程は下がり気味になります)。

楽器自体の癖や演奏者の癖で音程が低くなることもありますが、曲を演奏する際など、音は大抵の場合、高くなってしまいます。

まず、和音的に考えると、長3和音の第3音は、かなり低く演奏しないと純正律の和音が響かないのでしたよね。5音は平均率よりもほんの少しだけ(2セント)高い音程で演奏しますが、ほぼ平均率ぐらいの音程で正解なので、あまり気にしないとすると、長調の曲では、基本的に低めにコントロールするとサウンドがまとまります(もちろん細かく和音を分析すれば必ずしもそうとは言えませんが、ここでは大枠でとらえてください)。これの逆で、短調の曲では全体的に高めのコントロールが要求されることになりますが、次の内容を理解すると、そうとも言えないことに気づくはずです。

例えば・・・

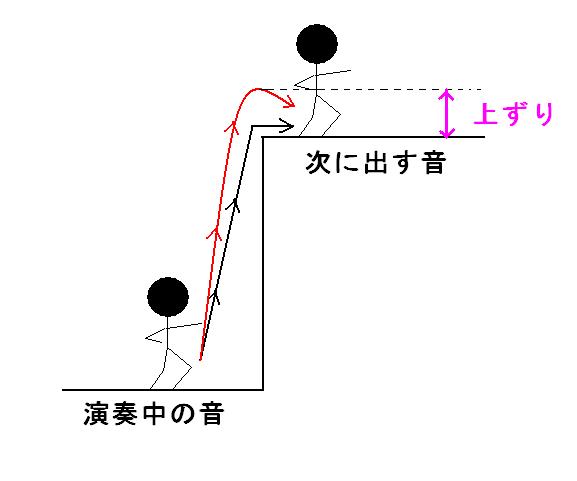

ある音を演奏していて、次にその音の何度か上の音(どうせなら1オクターブ上ぐらいを想像してみてください)を出さなければならないとします。

ある音を演奏しているときには、自分の意識はその音にあるため、次の音はかなり上にあるような気になります。そんな気分のまま、次の音を出すために、図のように自分自身が次の音にジャンプしてください。理想的には、黒の実践のように、次の音にピタッと着地しそのまま演奏したいところです。しかし普通は、赤の実線のような軌跡を描いて次の音に移り変わってしまいます。つまり、何も考えないで次の音を演奏してしまうと、どうしても出だしが上ずってしまうのです。ある程度訓練された人であれば、瞬時に修正するのですが、それができないと、結局、上ずったままの高い音程でその音を演奏してしまうことになります。

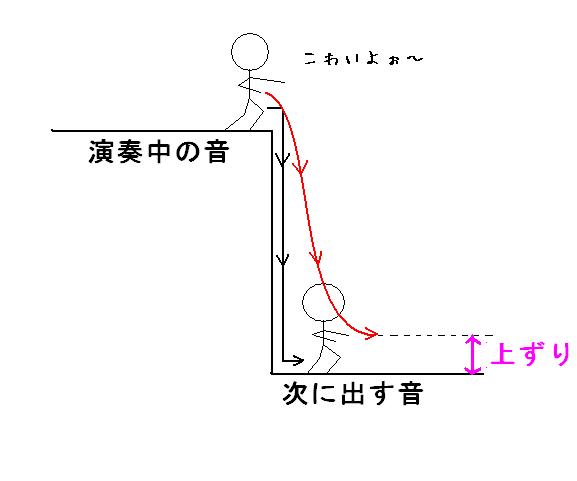

次に、ある音から次の音に下がる場合を考えてみましょう。1オクターブの音の階段を、一気に飛び降りるようなことを想像してみてください。

この場合、次の音を出だしから正しい音程で吹くためには、演奏中の音が終わった瞬間にいっきに真下に飛び降りなければなりません。しかし・・・

上から真下に瞬時に移動することには、相当の恐怖心が付きまといます(笑)。それに、なんとなく演奏していると、次の音が思ったよりも下にあることを理解せずにジャンプしてしまうため、その出だしが必ず高くなります。そしてそれがそのまま修正されずに演奏されてしまうことで、やはり上ずったままの演奏になってしまいます。

つまり、なにも意識をしないで演奏すると、音は必ず高くなるのです!!

だから、バンドの指導をする場合、音程に自信がもてない指導者やパートリーダーさんは、まずその音を低めにとらせてみましょう!演奏者自身も、合わない音の答えは、大体の場合「下」にある(つまりほとんどの音が高い!)と意識しておくと、上手くいく場合が多いです。

ページ先頭へ

|